11 Tahun DPO Pembunuh, Litao Jadi Anggota DPRD Wakatobi

WAKATOBI, incaberita.co.id – Siaran pembuka hari ini datang dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Seorang anggota DPRD setempat, La Lita alias Litao, terseret kembali ke kasus lama yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan keluarga korban. Frasa yang beredar cepat di ruang publik terdengar ganjil sekaligus menggelitik nurani: 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi. Ini bukan tagline film kriminal. Ini peristiwa nyata yang menyatukan halaman hukum dan politik lokal, dan kini kembali mengemuka sebagai topik utama di banyak ruang diskusi mengenai integritas pejabat daerah.

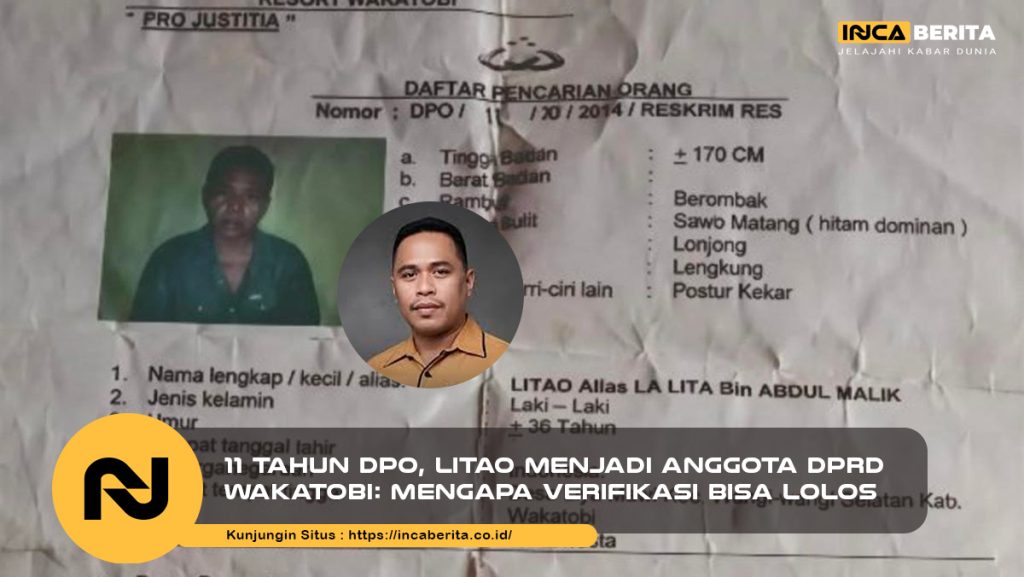

Kabar penetapan tersangka terhadap Litao oleh penyidik Polda Sultra mengembalikan perhatian pada peristiwa yang terjadi pada 2014. Saat itu, seorang remaja tewas setelah diduga mengalami kekerasan. Nama Litao kemudian disebut dalam berkas perkara lain yang terkait dengan insiden tersebut. Bertahun-tahun berjalan, status buronan menempel, sementara kalender terus berganti. Sampai kemudian sebuah paradoks terjadi pada 2024: Litao melenggang sebagai caleg, terpilih, bahkan dilantik menjadi anggota DPRD Wakatobi. Pertanyaan kunci tak terelakkan, bagaimana 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi bisa terjadi di tengah mekanisme verifikasi yang seharusnya ketat.

Di Wangi-Wangi, ada cerita kecil yang beredar dari para pedagang. Seorang penjual sayur ingat betul obrolan di teras rumah seorang tetua kampung. Ia pernah berkata lirih, politik itu rumit, tapi keadilan mestinya sederhana. Anekdot itu terdengar biasa, namun dalam kasus ini terasa sangat dekat. Sebab, saat publik membutuhkan kepastian, justru muncul pertanyaan beruntun: mengapa penegakan DPO tak efektif, mengapa verifikasi administrasi pencalonan tak menyentuh catatan kriminal, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas lubang-lubang prosedur itu. Narasi 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi menjelma sorotan yang sulit diabaikan.

Sumber gambar : mpnindonesia.com

Kronologi adalah jangkar untuk memahami kasus 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi. Peristiwanya bermula pada 25 Oktober 2014 di Kelurahan Mandati I, Wangi-Wangi Selatan. Seorang anak di bawah umur menjadi korban kekerasan yang berujung pada kematian. Nama Litao disebut, lalu beredar kabar pelarian. Status DPO muncul dari kepolisian setempat. Pada 2015, pengadilan memutus perkara terhadap pelaku lain yang terlibat di kejadian yang sama, sementara satu nama tetap tak tersentuh proses peradilan karena belum tertangkap. Rangkaian ini menjadi fondasi cerita ketika publik menautkan kembali istilah DPO 11 tahun dengan posisi legislatif yang kini disandang.

Waktu bergulir ke 2024. Pemilu digelar. Di tengah hiruk pikuk kampanye daerah, Litao maju sebagai calon anggota DPRD Wakatobi. Proses berjalan sesuai kalender KPU, sampai pengumuman pemenang dan pelantikan di awal Oktober 2024. Publik lokal mungkin menganggap semua baik-baik saja, karena sistem administrasi mengizinkan. Namun keluarga korban tak pernah berhenti menagih kejelasan. Tekanan moral dari masyarakat sipil meningkat ketika potongan-potongan informasi mulai mengemuka di media. Kembali, pertanyaan tentang 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi menguat, menuntut jawaban dari aparat dan penyelenggara pemilu.

Memasuki 2025, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra menetapkan Litao sebagai tersangka atas dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Informasi ini bukan desas-desus. Ada nomor surat, ada tanggal, ada rujukan kejadian. Terasa telat, ya, tetapi kepastian proses hukum akhirnya bergerak. Berikutnya akan ada pemanggilan formal, pemeriksaan lanjutan, dan potensi penahanan bila syarat objektif serta subjektif terpenuhi. Di titik ini, kasusnya tidak lagi sekadar cerita lama. Ia menjadi urusan publik yang menyangkut kepercayaan terhadap lembaga, baik kepolisian maupun parlemen daerah, juga kredibilitas proses yang melahirkan anggota DPRD Wakatobi.

Pertanyaan krusial dalam narasi ini: bagaimana 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi bisa terjadi tanpa tersandung di tahap verifikasi pencalonan. Jawabannya terletak pada arsitektur regulasi Pemilu 2024. Persyaratan administratif untuk calon DPR dan DPRD mengalami revisi dibanding siklus sebelumnya. Di dalam paket aturan terbaru, kewajiban melampirkan SKCK tidak lagi tercantum sebagai syarat eksplisit pada tahap pendaftaran. Ada pernyataan bermeterai tentang tidak pernah dipidana dengan ancaman lima tahun atau lebih, serta ketentuan khusus bagi mantan narapidana untuk mengumumkan statusnya kepada publik. Namun bagaimana dengan tersangka atau buronan yang belum pernah divonis. Aturan itu praktis tidak menutup celah, sehingga kasus seperti Litao berpotensi lolos dari saringan awal.

Ada perdebatan lain yang kerap membingungkan publik. Sebagian pejabat penyelenggara pemilu pernah menyebut SKCK tetap diperlukan untuk proses tertentu, misalnya sebagai dasar memperoleh surat keterangan pengadilan. Namun, jika tidak tertulis sebagai kewajiban di peraturan teknis utama, konsekuensinya adalah variabilitas praktik di lapangan. Di satu daerah mungkin tegas menanyakan SKCK sebagai kelengkapan tambahan. Di daerah lain, tidak. Ini bukan sekadar soal selembar kertas administrasi, melainkan logika tata kelola pemilu. Tanpa kejelasan sinkronisasi antara data penegakan hukum dan proses verifikasi calon, sangat mungkin ada kasus serupa yang tidak terdeteksi. Dari sudut etika, 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi menandai perlunya due diligence integritas yang jauh lebih ketat di partai politik.

Dari sisi organisasi, partai mestinya menerapkan mekanisme pemeriksaan rekam jejak yang menyeluruh. Verifikasi internal atas integritas calon seharusnya menjadi standar minimum, bukan sekadar inisiatif sukarela. Jika partai tidak mengetahui adanya perkara yang membayangi seorang calon, itu menandakan lemahnya penelusuran internal dan rapuhnya kanal informasi antara penegak hukum serta penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, publik menanggung akibatnya, karena anggota dewan adalah pejabat publik yang memiliki mandat representasi dan kepercayaan.

Di pasar pagi Mandati, seorang pedagang ikan bercerita, pernah mendengar nama itu dulu sekali. Bukan gosip, katanya, melainkan kisah yang dibisiki dari mulut ke mulut. Tahun berganti, kios berpindah tempat, dan kabar itu menguap. Sampai suatu hari, ketika nama yang sama muncul di daftar calon legislatif, ada yang mengernyit. Pedagang itu melanjutkan kisahnya dengan nada agak ragu. Mungkin saja semua hanya salah paham. Atau mungkin, tambahnya, sistem yang membiarkan informasi penting menghilang di sela-sela administrasi. Cerita ini menggambarkan bagaimana isu 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi meresap ke perbincangan harian warga.

Kepercayaan sosial terbentuk dari konsistensi tindakan lembaga publik. Ketika penegakan DPO tidak terlihat, wajar bila masyarakat menganggap status DPO itu tidak relevan. Ketika verifikasi calon legislatif berjalan tanpa menyentuh data kepolisian, publik menganggap semua aman. Namun saat penetapan tersangka diumumkan bertahun-tahun kemudian, rasa percaya itu goyah. Bukan hanya pada individu, melainkan pada sistem seleksi dan pengawasan pejabat publik. Di sisi keluarga korban, penetapan tersangka ibarat pintu yang akhirnya terbuka setelah diketuk begitu lama. Ada rasa lega, meski belum tentu bahagia. Kasus 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi memunculkan harapan baru akan proses peradilan yang transparan.

Proses peradilan masih panjang. Akan ada pembuktian, akan ada bantahan, akan ada dinamika. Namun minimal, perkara ini kini berada di meja yang tepat. Satu pelajaran penting keluar dari ruang-ruang perbincangan warga: keadilan tidak boleh bergantung pada momen politik. Ia harus berjalan dalam lintasan waktu sendiri yang konsisten, independen, dan terbuka. Dalam konteks Wakatobi, perbincangan tentang DPO 11 tahun dan jabatan legislatif bukan sekadar sensasi, melainkan pengingat bahwa integritas proses publik menentukan kualitas demokrasi lokal.

Ketika seorang anggota DPRD berstatus tersangka dalam kasus berat, ada dua jalur yang biasanya bergerak paralel. Jalur pertama adalah proses pidana, sepenuhnya kewenangan penyidik, jaksa, dan pengadilan. Jalur kedua adalah mekanisme etik dan politik. Partai dapat melakukan penilaian internal, memberikan sanksi organisasi, bahkan mengusulkan pergantian antarwaktu bila pada akhirnya ada putusan berkekuatan hukum tetap. DPRD setempat juga memiliki tata tertib yang mengatur perilaku dan kewajiban anggotanya, termasuk saat menghadapi proses hukum. Dalam konteks 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi, kedua jalur ini perlu ditangani dengan standar akuntabilitas yang jelas.

Sikap partai menjadi penanda integritas. Jika partai menyatakan tidak mengetahui riwayat kasus calon, maka tindak lanjut seharusnya bukan defensif, melainkan audit menyeluruh terhadap proses rekrutmen. Apakah ada SOP pemeriksaan rekam jejak hukum. Apakah tersedia kanal verifikasi lintas lembaga yang dapat diandalkan. Dan bagaimana mekanisme korektif diterapkan agar kejadian serupa tidak berulang. Transparansi kepada publik penting, karena kepercayaan politik tidak dapat dipulihkan hanya dengan pernyataan singkat. Di parlemen daerah, pimpinan dewan dan badan kehormatan memegang peran strategis untuk menjaga martabat lembaga di tengah sorotan kasus Litao.

Di level kebijakan yang lebih luas, kasus 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi mendorong diskusi serius tentang integrasi data antara lembaga penegakan hukum dan penyelenggara pemilu. Konektivitas informasi yang real-time memungkinkan saringan integritas calon tidak lagi bertumpu pada dokumen manual yang mudah terlewat. Dengan begitu, publik mendapatkan jaminan bahwa setiap calon telah melalui verifikasi menyeluruh, termasuk jika ada catatan DPO yang masih aktif.

Ada tiga pelajaran kebijakan yang menonjol dari kasus ini. Pertama, kewajiban pemeriksaan latar belakang hukum calon perlu dirumuskan lebih tegas. Apakah berbentuk SKCK yang eksplisit atau integrasi data pidana melalui sistem digital antar lembaga, tujuannya sama, memastikan publik diwakili oleh figur yang bebas dari status hukum yang mengganggu independensi jabatan. Kedua, penegakan DPO harus proaktif dan terukur. Ketika seseorang muncul di ruang publik, apalagi dalam kontestasi politik, status DPO seharusnya memicu langkah penangkapan yang sifatnya otomatis jika dasar hukumnya kuat. Ketiga, peran partai politik sebagai gerbang pertama rekrutmen calon mesti diperkuat.

Due diligence integritas tidak dapat mengandalkan itikad baik semata. Ia harus menjadi budaya organisasi, ditopang alat audit yang jelas serta dokumentasi yang dapat ditelusuri. Jika partai gagal melakukan penyaringan yang layak, kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses demokrasi bisa tergerus, bukan hanya pada tingkat lokal. Pada akhirnya, berita ini bukan sekadar tentang satu nama. Ini cermin dari tata kelola. Ketika 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi dapat terjadi, itu berarti ada celah yang nyata. Perbaikannya memerlukan komitmen bersama dari pembuat regulasi, penyelenggara pemilu, penegak hukum, partai, hingga masyarakat sipil. Tanpa itu, kisah serupa bisa muncul lagi di tempat lain, dengan pola yang sama, hanya nama yang berbeda.

Dengan perbaikan subjudul yang kini memuat frasa kunci serta penyebaran kata kunci yang lebih merata di setiap bagian, narasi 11 Tahun DPO, Litao Menjadi Anggota DPRD Wakatobi diharapkan lebih mudah ditemukan pembaca yang mencari isu ini, sekaligus tetap menjaga keutuhan informasi dan alur penceritaan yang tertib.

Baca juga konten dengan artikel terkait tentang: Lokal

Baca juga artikel lainnya: IHSG Terkoreksi Usai Sri Mulyani Dicopot: Fakta & Data