Cancel Culture: Siapa Saja Bisa Tersandung di Era Digital

Saya pertama kali mendengar istilah cancel culture saat seorang selebriti papan atas tiba-tiba “menghilang” dari media sosial setelah komentarnya diserbu netizen. Awalnya saya pikir, mungkin dia hanya rehat. Tapi ternyata, itu bagian dari skenario besar bernama cancel culture.

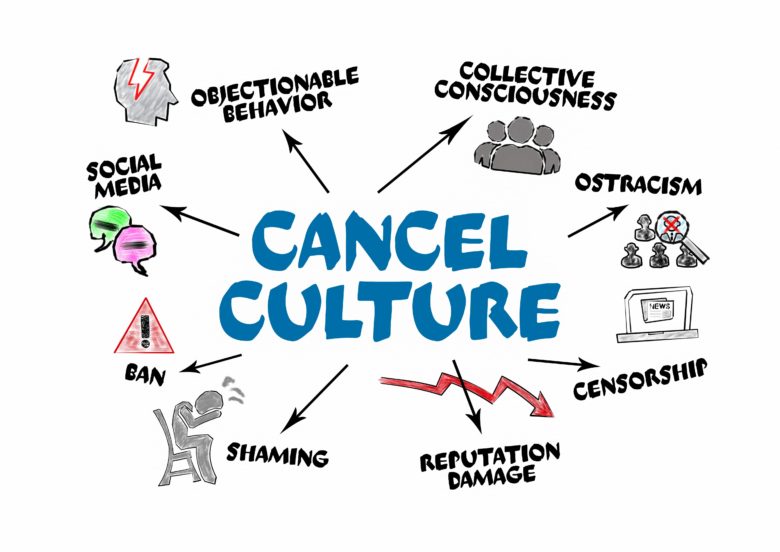

Cancel culture adalah fenomena di mana seseorang, biasanya figur publik, mendapat tekanan sosial masif karena melakukan atau mengatakan hal yang dianggap salah oleh publik. Tekanannya bisa berupa boikot, kecaman massal, hingga penghapusan dukungan finansial atau kerja sama brand.

Yang menarik, cancelculture ini bukan cuma tentang selebriti. Siapa saja bisa kena. Bahkan orang biasa yang unggahannya viral bisa tiba-tiba jadi pusat perhatian (dan amukan) digital. Dan ya, semua itu terjadi karena dunia maya punya kekuatan kolektif yang luar biasa.

Asal Mula Cancel Culture dan Perkembangannya di Era Digital

Sumber gambar: Monash Lens – Monash University

Kalau ditelusuri, cancel culture bukanlah hal baru. Dalam sejarah, masyarakat sudah lama mengenal konsep pengucilan sosial. Tapi kemunculannya dalam format digital dimulai sekitar awal 2010-an, terutama dari komunitas media sosial seperti Twitter dan Tumblr.

Waktu itu, cancelculture sering digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Misalnya, menyerukan agar seorang tokoh yang rasis atau seksis dimintai pertanggungjawaban. Namun seiring waktu, konsep ini bergeser.

Alih-alih menjadi alat perubahan, cancel culture kadang terasa seperti alat penghukuman. Perbedaan opini bisa berujung cancel. Kesalahan di masa lalu, bahkan yang sudah lama dan tak relevan, bisa mendadak diungkit dan viral kembali.

Perkembangannya juga sangat cepat. Dengan algoritma media sosial yang mengedepankan konten viral, proses cancel bisa berlangsung dalam hitungan jam. Dan siapa pun yang memiliki jejak digital buruk, berpotensi terseret.

Kasus Terkenal yang Menggemparkan Publik

Salah satu kasus paling ikonik adalah J.K. Rowling. Pernyataan kontroversialnya tentang isu gender membuat banyak penggemar Harry Potter kecewa. Bahkan aktor utama dari film tersebut ikut mengkritiknya secara terbuka.

Lalu ada juga kasus James Gunn, sutradara Guardians of the Galaxy, yang sempat dipecat Disney karena cuitan lamanya yang tidak pantas. Meski akhirnya dipekerjakan kembali, proses cancel tersebut tetap meninggalkan luka.

Di Indonesia, kita juga punya contoh seperti kasus komedian atau influencer yang bercanda soal isu sensitif dan akhirnya kehilangan kontrak kerja sama. Cancel culture memang lintas batas dan tak mengenal profesi.

Namun yang bikin saya geleng-geleng, kadang netizen bisa begitu cepat menghakimi sebelum tahu konteks lengkap. Dan itu yang bikin cancel culture terasa menakutkan: tidak selalu ada ruang klarifikasi.

Dampak Cancel Culture: Sosial, Psikologis, dan Karier

Dampaknya? Jangan remehkan. Saya pernah ngobrol dengan seorang content creator yang sempat viral karena pernyataannya disalahpahami. Akibatnya, ia mengalami tekanan mental, kehilangan sponsor, dan sempat ingin berhenti total dari dunia digital.

Cancel culture bukan cuma soal kehilangan pekerjaan. Ini juga tentang isolasi sosial. Banyak korban cancel merasa dijauhi, bahkan oleh orang-orang terdekat, karena takut “ikut kecipratan masalah.”

Secara psikologis, tekanan publik bisa memicu gangguan kecemasan, depresi, bahkan trauma. Apalagi jika seseorang merasa tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan.

Dalam jangka panjang, karier yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Dan lebih parahnya lagi, rekam digital itu sulit dihapus. Sekali nama seseorang tercemar, jejaknya akan terus ada di Google.

Cara Menanggulangi: Refleksi, Edukasi, dan Etika Digital

Pertanyaannya sekarang: bisa nggak sih kita mengurangi efek buruk cancel culture?

Jawaban saya: bisa. Tapi butuh kolaborasi semua pihak.

Pertama, dari sisi publik. Kita harus belajar membedakan antara kritik membangun dan pembunuhan karakter. Boleh kok mengoreksi tokoh publik, tapi beri ruang dialog dan klarifikasi. Jangan langsung “hakimi, viralkan, lenyapkan.”

Kedua, dari sisi korban. Jika memang salah, akui dan belajar. Banyak orang justru mendapat simpati setelah melakukan refleksi dan berubah. Tapi kalau tidak salah, jangan takut melawan balik dengan data dan narasi yang benar.

Ketiga, media dan platform digital juga punya peran. Jangan cuma mengejar klik. Beri panggung pada kebenaran, bukan hanya kontroversi. Bahkan Komnas HAM pernah menyuarakan bahwa cancel culture bisa melanggar hak asasi jika dilakukan secara membabi buta.

Dan buat kita semua, mari rawat budaya digital yang sehat. Jangan karena viral, kita kehilangan empati.

Apakah Cancel Culture Selalu Negatif? Dua Sisi Mata Uang

Jujur aja, saya dulu menganggap cancel culture itu jahat. Tapi setelah ngikutin banyak kasus global, saya mulai paham bahwa tidak semua cancel culture itu negatif. Ada sisi positifnya juga.

Kadang, cancel culture jadi pemicu koreksi. Tokoh publik yang dulu merasa untouchable akhirnya belajar rendah hati. Brand yang dulu abai soal etika kini lebih transparan.

Tapi tetap, tantangannya adalah keseimbangan. Cancel culture positif terjadi kalau ada ruang edukasi, kesempatan memperbaiki diri, dan tidak ada niat menghancurkan.

Sebaliknya, cancel culture negatif terjadi ketika orang-orang hanya ingin melampiaskan amarah. Nggak peduli benar salah, yang penting viral. Dan ini yang perlu kita waspadai.

Sama seperti api, cancelculture bisa menerangi atau membakar, tergantung siapa yang mengendalikannya.

Kesimpulan: Cancel Culture sebagai Cermin Kuasa Publik di Dunia Maya

Cancel culture adalah gejala zaman. Ia muncul karena publik ingin didengar, ingin keadilan. Tapi tanpa etika, cancel culture bisa berubah jadi senjata tajam yang menyakiti tanpa pandang bulu.

Saya percaya kita semua bisa belajar. Dari kesalahan publik figur, dari respons masyarakat, dan dari kekuatan dunia maya yang makin besar.

Kalau kamu seorang content creator, jurnalis, atau bahkan pengguna media sosial biasa—ingat bahwa kata-kata punya dampak. Dan dalam dunia digital, jejakmu abadi.

Cancel culture akan terus ada. Tapi bagaimana kita meresponsnya, itulah yang menentukan apakah internet jadi ruang sehat atau ladang konflik.